В 2025 году направление «Авангард» и Творческое объединение российских немцев отмечают 15-летие. В рамках юбилейных мероприятий в историческом «сердце» немцев Поволжья – в Саратове и Марксе, прошел ежегодный проект «Авангарда» Творческая академия. Место проведения выбрано не случайно – в этом году отмечается 260-летие со дня образования здесь первых немецких колоний.

Новый сезон творческого проекта собрал театральных деятелей, вокалистов, танцоров из разных уголков России, чтобы под руководством опытных наставников подготовить театрализованную постановку «Дерево жизни».

Немецкая колыбельная и частушки, танцы на праздник урожая, слезы невесты во время снятия свадебного венка, десять тюков сена и арбузы с обочины – рассказываем об алхимии театра, который трепетно и красиво выводит на сцену культурные традиции и историю немцев России.

Традиционный проект Международного союза немецкой культуры «Творческая академия» в этот раз объединил для общего творчества на поволжской земле соло-исполнителей и участников творческих коллективов российских немцев из 16 регионов России.

В течение пяти дней участники совершенствовали владение немецким языком и навыки вокала, разучивали традиционные танцы российских немцев и Германии, осваивали на практике хитрости бутафории и оформления сцены.

Куратором проекта, уже не в первый раз, выступила Майя Шульц, режиссер и актриса тюменского театра «Мимикрия». Режиссером Творческой академии стал Виктор Претцер, театральный режиссер, актер, педагог и автор сценария «Дерево жизни», фрагмент которого и был поставлен в рамках проекта.

Вокалисты тренировали свое мастерство и разучивали немецкие песни вместе с хормейстером Юлией Штах, руководителем «народного коллектива» кавер-хора «Припевочки». Хореографические номера поставила Лидия Кноль, балетмейстер, создательница и художественный руководитель этнографического ансамбля «Volkskarussell» («Фольклорная тележка») из Петрозаводска. Занятия Клуба любителей немецкого языка проводили Екатерина Минькина и Елена Ларионова.

К проекту также была привлечена Мария Хайбуллина, художник-постановщик уличных спектаклей тюменского театра «Мимикрия» и руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра «Космос» в Тюмени, которая оформила сценическое пространство и поделилась опытом с участниками в рамках мастер-классов.

Гостеприимно встречала участников и мастерски решала все организационные вопросы Наталья Мейдт, заместитель председателя Национально-культурной автономии российских немцев Марксовского района.

Также в первый день проекта участники познакомились с историей немецкого костюма, который наглядно продемонстрировала на себе этнограф Елена Арндт. А режиссер Даяна Жукоцкая (Рафф) рассказала о деятельности креативно-творческой группы «Jugendstadt».

Важный пункт программы, который погрузил артистов в историю немецкого Поволжья и настроил на последующую творческую работу – это организованная во второй день поездка в Маркс и экскурсия по городу. Участники познакомились с местным Российско-немецким домом, краеведческим музеем и евангелическо-лютеранским храмом.

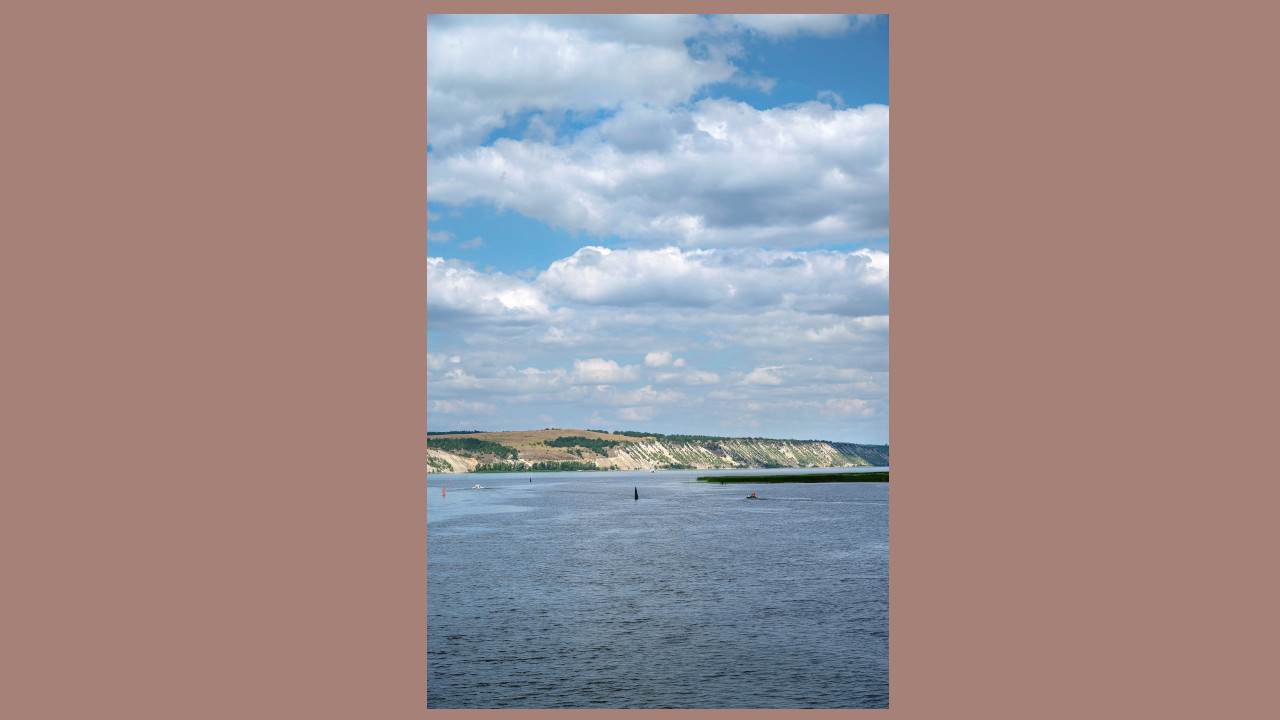

«Благодаря экскурсии по Марксу организаторы сначала наполнили нас духовно, – делится участница из Томска Нина Тюделекова. – Мы погрузились в историю российских немцев: в краеведческом музее нам показали предметы их быта и рассказали, чем они здесь занимались. В кирхе нам исполнили духовные песни, после чего мы поднялись на колокольню. С этой обзорной площадки ты видишь берега Волги – историческое место, куда пребывали первые колонисты, откуда затем в 1940-е годы выселили около миллиона человек. Когда ты видишь своими глазами место, где происходили и радостные моменты, и трагедии народа, это, конечно, трогает душу. После мы уже работали над постановкой с этими духовными богатствами и прекрасным сердцем».

Всего за 13 часов общего репетиционного времени артисты под руководством режиссера Виктора Претцера и наставников поставили театрализованную этнографично-историческую композицию «Дерево жизни» – именно так назвали жанр авторы постановки.

Премьера состоялась 30 июля на сцене Центра циркового искусства «Арт-Алле» в Марксе.

Перед зрителями развернулась история, рассказанная в гармоничном сочетании разных жанров: народных и духовных песен, частушек, традиционных танцев, живой музыки, лирики на немецком языке и фрагментов из исторических документов, обрядов поволжских немцев в их театральном осмыслении. Все это, словно ветви общего древесного ствола, и выстроилось в театрализованную композицию «Дерево жизни». Рассмотрим каждую «ветвь» Творческой академии отдельно.

Ветвь 1: история

Пьеса, по замыслу ее автора Виктора Претцера, имеет двойную смысловую композицию: это и в целом история российских немцев, и история одного года из жизни немецкой деревни.

«Это целая жизнь: и моя, и жизнь всех поколений, включая первых предков, которые переселились на Волгу – вот из чего состоит это дерево жизни, – объясняет режиссер. – Пьеса построена на идее цикличности, это годовой круг с января по декабрь».

Полный текст произведения «Дерево жизни» охватывает четыре сезона, каждому из которых соответствуют свои календарные события, обряды и праздники, а красной связующей нитью через весь год проходит тема свадьбы и семьи.

Вот как описывает сюжет Виктор Претцер:

«Зима, январь. Пьеса начинается с того, что мы попадаем на второй день немецкой свадьбы. Это веселый праздник, люди много танцуют, шутят, смеются. И тут мы знакомимся с парнем и девушкой – ряжеными „женихом“ и „невестой“, которых мы поженим в декабре в конце спектакля. Мы ведем их через весь год и готовим свадьбу. Тем временем в течение года проходят календарные праздники: Пасха, День Святого Иоанна (Johannistag), Праздник урожая, Рождество. В этом потоке проявляется духовная культура нашего народа».

В рамках Творческой академии 2025 года в Саратовской области участники поставили на сцене фрагмент этой пьесы.

Пролог театрального действия перенес зрителя в точку отсчета истории российских немцев – в 1763 год, когда выходит Манифест Екатерины II «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах».

Пока звучит приглашение императрицы, через зал идут немецкие колонисты, которые отправились в Российскую империю в поисках нового дома. А на втором плане рождается театр теней, показывающий сцены прощания разных поколений семьи, молитвы и начала новой жизни.

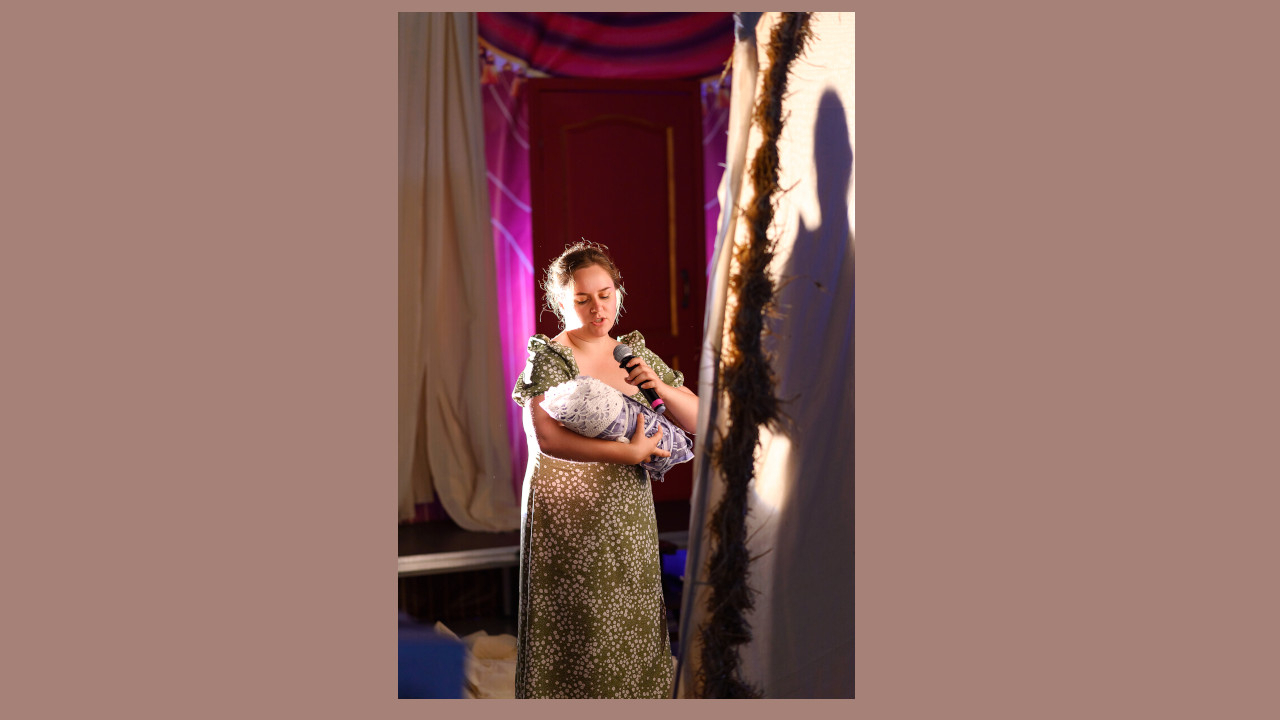

Символическим «голосом» этой главы истории становится немецкая колыбельная, которую поет своему младенцу одна из первых колонисток. Образ матери с ребенком на руках зритель также увидел на экране теневого театра, когда в тишине зала тонко и трепетно зазвучала песня, словно качающая на волнах Волги.

«Колонистка с ребенком символизирует начало новой жизни на новой земле, когда жители Германских земель переезжали в Россию. Я постаралась выразить в этой песне всю материнскую любовь и нежность!» – делится участница из Омской области Ева Князева, которая исполнила колыбельную.

Дальше театрализованная постановка погружает зрителей в жизнь деревни поволжских немцев осенью и атмосферу Праздника урожая с соответствующими песнями и танцами. Следующая глава – обряд сватовства, приглашение гостей на свадебный праздник и сама свадьба молодой пары, объединяющая две семьи в одну общую.

По авторскому замыслу, пьеса «Дерево жизни» – это способ объединить с помощью творчества как можно больше людей вокруг сохранения и преумножения традиций российских немцев.

«По моим ощущениям, сегодня благодатное время, когда все идет вверх, и мы, выражаясь образным языком, должны «сажать деревья» и закладывать фундамент для развития культуры российских немцев», – рассуждает режиссер.

Финальная мизансцена спектакля – это общее «семейное фото». Когда все герои пьесы, разные поколения российских немцев, объединенные свадьбой, новыми родственными связями и общей историей народа, «замирают» для фотографии, как одна большая семья.

«Мы закрываем финальную сцену спектакля замечательной песней „Как часто в кругу друзей“ („Hab oft im Kreise der Lieben“). Это важное послание пьесы „Дерево жизни“, – поясняет режиссер. – Мне важно собирать и собирать людей вокруг образа большого дерева. Мы стоим в кругу и можем накрыть общий стол под яблоней, говоря образно. Каждый ставит на этот стол свои дары, свой опыт: кто – немецкий язык, кто – традиционную кухню, кто – песни или танцы».

Ветвь 2: немецкий вокал

Песни, вплетенные в сценарий постановки, играют большую смыслообразующую роль в раскрытии истории, добавляют представлению красоты и легко погружают зрителя в атмосферу поволжской немецкой деревни.

Участники Творческой академии разучили и исполнили на сцене девять песенных композиций разных жанров и настроения: это и нежная колыбельная, и шуточная песня, исполненная матерью и дочерью во время прядения, и лютеранский гимн, и праздничные песни, и немецкие частушки.

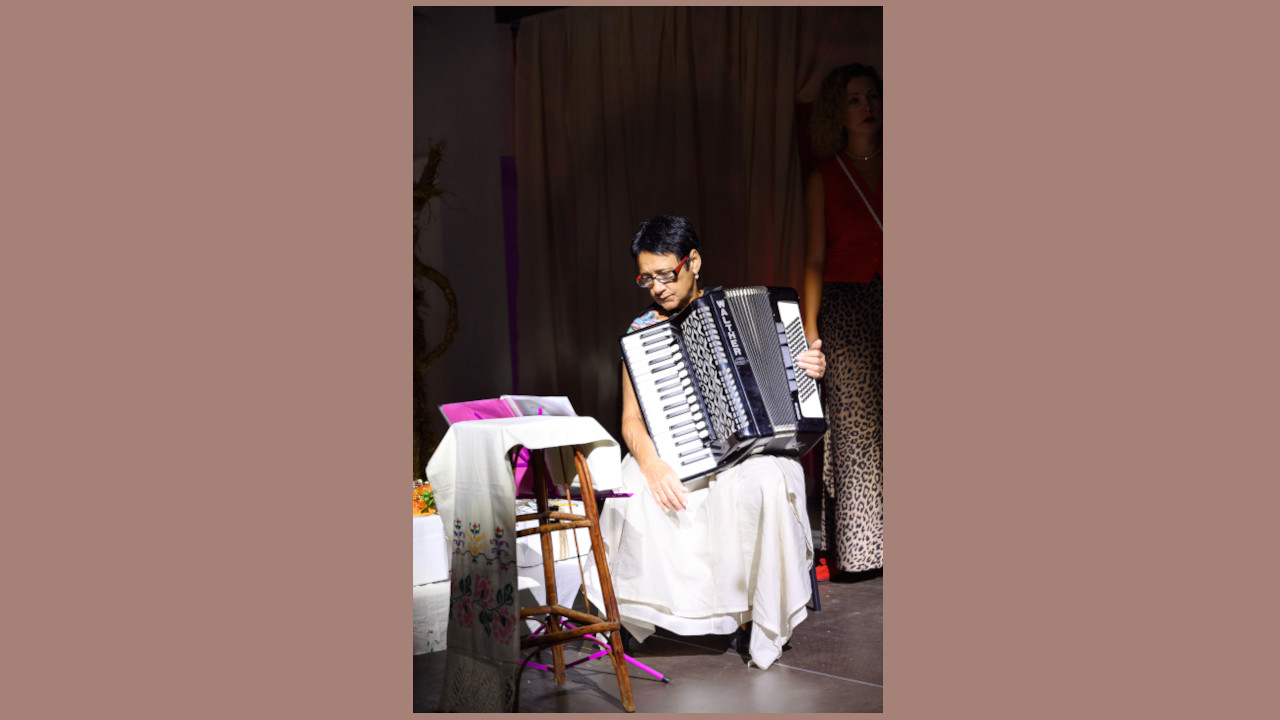

«Песня сопровождает нас на всех этапах жизни: рождения, взросления, свадьбы и даже смерти. Поэтому народная культура не может обойтись без вокала. В целом спектакль получился очень музыкальным! Его можно даже назвать мюзиклом, потому что действительно звучит много музыки. Это и песни, и живой аккомпанемент на аккордеоне, и танцы под немецкие композиции», – делится наставник по вокалу Юлия Штах.

Пожалуй, кульминационный и особо трогательный момент постановки, который оставил многих зрителей в слезах, это воссозданный на сцене традиционный обряд снятия свадебного венка с невесты.

Одна из ключевых песен спектакля — «Schön ist die Jugend», исполняемая, когда во время свадьбы мама невесты снимает с ее головы венок, а молодая девушка прощается с беззаботной юностью и вступает во взрослую жизнь.

«Эта песня всегда используется в свадебном обряде. С одной стороны, она лиричная: девушка снимает венок, переходит в новую для себя роль, и в песне звучит грусть. Любой значимый переход в жизни – это, как маленькая смерть... Но, с другой стороны, это и торжественный момент. Часто люди под эту песню приходят к своим глубинным переживаниям», – рассказывает Юлия Штах.

Песенный репертуар постановки включал в себя как «хиты», которые традиционно поются на мероприятиях в Российско-немецких домах и центрах встреч российских немцев, так и менее известные композиции. Таким образом Творческая академия знакомит участников с фольклором и авторскими произведениями на немецком языке, которые они могут увезти в свои региональные организации и коллективы.

В целом формат живой встречи и интенсивного совместного творчества ценен тем, что создает пространство для полезных творческих знакомств, обмена опытом и вдохновения.

«Проект дает прекрасную возможность наладить связи. Мы творческие души и все время в поиске друг друга. Нам хочется делиться своими успехами и находками: „Вот я нашла такую песню, а я – такие ноты“, – рассуждает хормейстер Юлия Штах. –Ну и, конечно, поскольку для спектакля взято столько народного материала, это мощное сохранение и продвижение традиционной культуры, чтобы нести ее в массы. Здесь много молодых участников, которые теперь будут знать народные песни и танцы».

Ветвь 3: традиционный танец

Руководитель хореографического направления Творческой академии Лидия Кноль поставила вместе с участниками для спектакля несколько традиционных танцев российских немцев. Эти танцы были записаны этнохореографом Натальей Везнер во время экспедиций по немецким поселениям в Алтайском крае и Омской области.

Также балетмейстер ввела в постановку и старинные немецкие танцы «шуплаттлер» и «ландлер»:

«Я добавила в спектакль несколько немецких танцев, как предшественников культуры российских немцев, привезенных из Германии. К нам на проект приехали трое мужчин, которые умеют бить шуплаттлер. Это очень сложная техника, и я, конечно, воспользовалась этим, чтобы показать такой талант! Шуплаттлер – элемент баварской и тирольской танцевальной культуры. Это буквально выглядит так, что мужчины ладонями бьют по голеням, бедрам, стопам, отбивая определенный ритм. Это очень эффектно и красиво, когда мужчины танцуют!».

Вслед за своими коллегами Лидия Кноль также отмечает, что Творческая академия способствует передаче культурного материала и сохранению традиций российских немцев. Сама она поделилась с участниками проекта хореографией и музыкальными композициями, чтобы они могли использовать это в своих регионах.

«Все танцы, которые я ввела в спектакль и которые мы выучили с артистами, можно не только показать один раз на сцене, но и использовать у себя в центрах. Участники могут так же весело и зажигательно исполнять эти танцы на своих немецких праздниках и наслаждаться! – делится балетмейстер. – Танцы можно брать в подлинном народном виде, а кто-то, может быть, стилизует их: возьмет танцевальную основу и усилит другими движениями, чтобы превратить в зрелищный концертный номер».

Ветвь 4: сценическое пространство

Важная часть театральной алхимии – создание живого сценического пространства, которое погрузит и артистов, и зрителей в реальность пьесы.

Атмосферу традиционной деревушки поволжских немцев участники Творческой академии создавали вместе с художником-сценографом Марией Хайбуллиной. Еще до приезда в Саратовскую область, когда художник обсуждала с организаторами проекта необходимый реквизит и декорации, она попросила раздобыть десять тюков сена. С этого и началось оформление спектакля...

«Сначала я попросила двадцать тюков сена. Мне позвонили и спрашивают: „А можно меньше?“ – „Хорошо, давайте меньше“. Я думаю, организаторам это запомнилось, как приехал художник из Тюмени и попросил двадцать тюков сена, – смеется Мария. – Я подумала, что сено станет отличным художественным решением, которое сразу преобразит площадку и отобразит этническое настроение постановки. Существует много символических вещей, которые создаются из сена и соломы. Когда мы с Виктором Претцером обсуждали визуальные образы, он рассказал, например, про корону на Праздник урожая, которую плели из колосьев и украшали разными плодами, ленточками».

Во время подготовки спектакля Мария делилась с участниками профессиональными советами, как из простых материалов сделать реквизит и декорации для сцены, которые будут работать на раскрытие истории – как она сама называет это, «создать театр из ничего и палок». Например, так они изготовили из обычных коробок колеса телеги в натуральную величину, а из сена – традиционные фигурки для украшения Праздника урожая.

Как сам «Erntedankfest» (Праздник урожая) отмечается российскими немцами с размахом и изобилием овощей, фруктов, злаков – так и театральная сцена наполнилась самыми разными дарами природы, лежащими на полу, среди соломенных тюков и в корзинках.

К примеру, арбузы появились в пространстве спектакля прямо с обочины дороги вдоль саратовских полей. Когда утром в день премьеры артисты ехали из Саратова в Маркс, их автобус остановился на обочине; купив и загрузив арбузы, труппа поехала дальше – на генеральный прогон и предстоящий вечером спектакль.

Ветвь 5: Волга

Еще одним героем и важной частью театрализованной постановки в Марксе – незримо на сцене, но ощутимо на эмоциональном уровне – стала сама Волга. И режиссер, и наставники направлений, и сами артисты единодушно говорили об особенной глубине, с которой они проживают материал пьесы благодаря тому, что находятся в самом Поволжье.

Своими душевными переживаниями в связи с этим поделилась хореограф Лидия Кноль: «Во время репетиции пролога, когда колонисты покидают Родину в поисках нового дома, на меня нахлынули мысли о депортации. Виктор Претцер наклоняется ко мне о чем-то посоветоваться и видит, что я плачу. Говорю ему: „Меня прошибло“. И он тоже начал плакать...

Может быть, все ощущается сильнее, потому что мы ставим спектакль на этой земле, на Волге, откуда наши предки. Ведь это наша история. Мы знаем ее от родителей, бабушек и дедушек. В моей семье были раскулаченные, сейчас уже реабилитированные, потом моих родных сослали вглубь Сибири. И мы все это осознаем, чувствуем.

И сами участники молодцы, они не просто играют и говорят текст – они пропускают все через себя».

Ветвь 6: люди

Ну и, конечно, театр здесь и сейчас создают люди: актеры и зрители.

«То, что вы здесь — это большое счастье. Когда мы формировали список участников, проходил отбор. Я занималась списками тех, кто к нам прилетит и приедет, связывалась с вами онлайн и уже представляла вас. И когда мы встретились здесь в Саратове, я смотрела на каждого и думала: „Вот мои!“. И влюбилась в вас», – поделилась с участниками Наталья Мейдт.

«Во время выступления у меня подкатывал ком к горлу от гордости за то, какие ответственные и талантливые люди приехали на проект! Насколько сильно они включены в процесс. Ведь это были непростые условия подготовки спектакля: очень мало часов для репетиции, а материала много. Я знаю, что мои вокалисты учили тексты ночами, – поделилась эмоциями сразу после премьеры хормейстер Юлия Штах. – И они оказались еще талантливыми танцорами и драматическими актерами, я с восхищением наблюдала, как они переключаются с одной деятельности на другую.

Мы старались петь от всей души! Стоя вместе на сцене, я видела, как мои вокалисты старались передать смысл, эмоцию, как они трудились над каждым словом, над каждым логическим ударением в музыкальных фразах. И главное: я видела, что у зрителей это нашло огромный-огромный отклик».

Творческая академия объединяет вокалистов, танцоров и театралов разного уровня подготовки. При этом все наставники на протяжении всех дней проекта в один голос говорили артистам о том, что именно их эмоциональное состояние гораздо важнее того, насколько технично они «тянут ногу» в танце или попадают в ноту.

«Я очень надеюсь, что люди, которые приезжают на проект, становятся здесь богаче. Неважно, профессиональные они артисты или нет, они все талантливые короли и королевишны! – говорит режиссер Виктор Претцер. – Человек, может быть, эту немецкую песню никогда в жизни не видел. Мне важно, что он условно две буквы из песни спел и уже счастлив. Или никогда не танцевал, и вдруг у него появляется такой опыт: звучит прекрасная немецкая музыка, и он понимает, как нужно танцевать. Когда все это удается, я вижу счастливых людей!»

Наставник по вокалу Юлия Штах перед выступлением задала такой же настрой участникам:

«Я пожелала артистам просто насладиться во время самого действия: понятно, что есть волнение, „нервы“ – но важно успевать заметить удовольствие от того, что мы здесь и объединились в таком сотворчестве».

И судя по громким аплодисментам, непроизвольным слезам, улыбкам и обратной связи, зрители почувствовали эти искренние эмоции и ту личную вовлеченность в историю, которую проявили артисты.

«Красиво, задорно, талантливо! – поделилась одна из зрительниц Светлана. – Я благодарю организаторов и всех артистов за постановку и возможность увидеть историю немцев Поволжья – их трудности и радостные моменты жизни».

Еще одна зрительница Надежда добавляет: «Все это было про жизнь, про традиции. Замечательная постановка, красивые песни, зажигательные танцы, роскошные наряды. Море эмоций, спасибо постановщикам и артистам! Актеры очень профессионально играли: даже не скажешь, что они готовились всего 13 часов, как будто всю жизнь это делали. Очень трогательно!»

После премьеры участников и зрителей со сцены поблагодарила Елена Гейдт, председатель Национально-культурной автономии российских немцев Марксовского района и вице-президент ФНКА российских немцев:

«Спасибо за вашу работу и эмоции, которые не оставили равнодушными. И благодарю зрителей, которые пришли, и надеюсь, чуть ближе познакомились с культурой немцев Поволжья.

Меня растрогал до слез мой любимый обряд снятия венка, когда невесту посвящают в жены и хозяйки, и эта песня о том, что юность уходит навсегда. Когда-то с меня тоже снимали венок, и я также плакала. Сегодня это было очень хорошо сыграно».

Вечером после премьеры, когда театральная команда вернулась в отель и собралась в общий круг, чтобы обменятся впечатлениями, звучало много слов о чувстве семейности, гордости, благодарности и любви.

«Я вас очень полюбил! То, что мы с вами делаем, и делаем с любовью – это может обеспечить сытую и счастливую жизнь людей на многие десятилетия. Делитесь своим талантом и качеством того, что вы делаете! Важно, что в этом – ваше сердце, от человека человеку», – обратился к участникам режиссер Виктор Претцер.

«Мне кажется, за это время мы стали большой семьей. Здесь собралось столько талантливых и красивых людей из разных регионов, каждый со своим багажом, и это очень питает. У меня такое ощущение, что каждый вернется домой в новом состоянии. И я очень надеюсь, что мы еще с вами увидимся», – поделилась эмоциями одна из участниц Наталья.

Когда все участники «семьи» Творческой академии уже разъехались по своим регионам, чат проекта все еще продолжает пополняться добрыми сообщениями, текстами песен и нотами, фотографиями и видео.

«В голове все еще звучат немецкие мелодии, надо, наконец, выучить слова песен. И хочется танцевать. Завтра собираемся в родном доме всем семейством: жена, дети, внуки, снохи и зятья. Научу их немецким танцам!» – поделился в чате участник из Тольятти Александр Госсман.

А это значит, что те смыслы, которые заложены в пьесе «Дерево жизни» – сажать деревья, собираться вокруг них большой семьей за общим столом и преумножать культурные традиции российских немцев – все это продолжает жить и шириться уже за пределами Творческой академии: от человека к человеку, от семьи к семье.

Автор: Елена Поданёва